少し朝夕に涼しさを感じたと思ったら、台風を伴い厳しい暑さとなりました。

某日、弊社のグループ会社の西部開発(砂利採取業)の砂利掘削地の河川敷での地権者への農地の返還に立ち会いました。

現地に行ってみますと農地が整然と耕運され、杭の復元がなされていました。杭には良く分かるようにしのぶ竹にピンクのリボンが各々に結ばれていました。

年配の地権者の方が十人余り見えられました。

非常に暑い時間帯でもありクーラーから冷たいお茶をお配りしました。

返還作業後、次年度の用地の目印をたてる為に社員がしのぶ竹を沢山担いできました。

「!」

まるでお祭りの段取りが始まる感じでしたw

さて、最近古代遊牧騎馬民族を描いた「スキタイと匈奴 遊牧の文明」林俊雄著を楽しんで読んでいます。

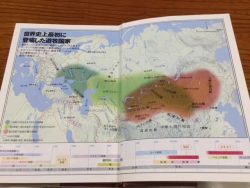

紀元前八~七世紀にユーラシア大陸の西に忽然と現れたスキタイ人、又紀元前二世紀にユーラシア大陸の東に現れた凶奴の歴史を興味深く追っています。

そもそも何故この本に辿り着いたかは「ヘロドトス-歴史」松平千秋訳からでした。

紀元前484年にハリカルナッソス(今のトルコ西南部)に生まれたヘロドトス(ドーリア系ギリシャ人であり当時都市国家であったアテナイに在住)は自分の故郷であったペルシア帝国のダイオレス大王を畏怖の念を持って調べるうちに、全盛期のペルシア帝国のダイオレス大王を持ってしてもついに征服できなかったスキタイの存在について熱心に調べるようになる。我々がスキタイの存在を知れるのは後年「歴史の父」と呼ばれるヘロドトスの希代の執着のお陰です。

ヘロドトスが旅をしながら実際に見聞きしたことが伝聞も含めて物語風に書かれています。ギリシャ、ペルシア、リュデイア、エジプトと言った古代オリエントの風俗、習慣、戦争、民族の盛衰、地理などが渾然と書かれています。よくも紀元前の筆者がこれだけ克明に史実や伝聞を集めたと思います。

出張の都度この本を旅行鞄にいれ車中でポツポツと読み進めました。・・・そのうちに「ヘロドトス-歴史」の様々な論評を見てみたくなり、調べるうちに「スキタイと匈奴 遊牧の文明」林俊雄著に行き着きました。

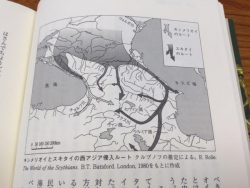

濃い緑:ヘロドトスの伝えるスキタイの領域 薄い緑:前8世紀~前4世紀のスキタイ系文化の広がり 朱色:前2世紀の凶奴の最大領域

他方、紀元前二世紀にユーラシア大陸の西に現れた匈奴。これについては同じく紀元前145年頃に生まれた司馬遷がヘロドトス同様に長距離を旅しながら克明に調査や資料収集をやってのけてます。ヘロドトスの「歴史」と並ぶ司馬遷の「史記」。全ての歴史の源流になる大著です。司馬遷の父は前漢の大史令だった司馬談です。武帝の随員として四川、雲南、湖南、山東に赴きました。やがて匈奴に使節として送り込まれた長騫(ちょうけん)などから聞き取りを行えるようになり匈奴のことを知るようになる。(前漢は高祖劉邦が凶奴の王冒頓単干に破れて以来匈奴に対しては低姿勢で臨む。しかし武帝の時代に前漢は最盛期を迎え宿敵匈奴に対して反攻作戦を開始。長騫は匈奴の西の大月氏に派遣され匈奴への挟撃を狙う。作戦は失敗に終わったものの長騫が持ち帰った北西部の匈奴の情勢が判るようになり、反攻作戦に大いに影響を与えた。)司馬遷は前98年に匈奴に下った李陵(中島敦の「李陵」で巷間に知られている。後述。)を擁護して武帝の怒りに触れ宮刑(去勢)に処せられる。以降屈折した思いを宿しながら十数年を費やして大著「史記」を完成させる。

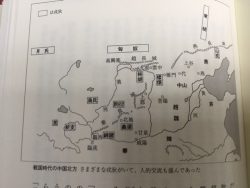

戦国時代の中国北方 様々な戎狄 がいた。月氏・匈奴・東胡

スキタイも匈奴も文字を持たず自らの歴史を記録することはありませんでした。幸いにも東西の「歴史の父」と称される当代きっての名文家ヘロドトス、司馬遷によって克明に書き留められることになりました。

ヘロドトス、司馬遷の語るスキタイと匈奴の風俗習慣は驚くほどよく似ている。

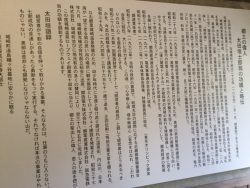

ヘロドトス「歴史」刊四 司馬遷「史記」刊110、匈奴列伝

「街も城壁を築いておらず」 「城郭や定住地・・はない。」

「その一人残らず家を運んでは移動していく」 「水と草を求めて移動し」

「騎馬の弓使いで」 「壮年になると力強く弓を引いて、皆甲冑(かっちゅう)

をつけて騎兵となる」

「種も撒かねば耕すすべをしらない」 「耕田の作業はない」

「生活は・・家畜に頼り」 「牧畜の便にしたがって転移する」

「ペルシア王が・・向かってきた場合には 「有利と見れば進み、不利と見れば退き、遁走を恥としない」

・・逃れつつ・・撤収し、ペルシア王が退けば

追跡して攻める」

整理すると

①農耕を行わない純粋な遊牧民

②家畜と共に移動し、定住する町や集落を持たない

③弓矢に特に優れ、男子は全員が騎馬戦士である。

④その戦術は機動性に富み、かつ現実的であって、不利なときにはあっさり退却する。

スキタイの章には様々な遺跡の発掘調査のエビデンス(証拠)が示されている。もっとも盗掘が盛んに行われ金のみ持ち去られることが多々あった。シベリアの大河イェニセイ河の源流にトゥバという国がある。現在はロシア連邦を構成する一共和国。そこの積石塚の石材はソビエト時代にソフホーズ(国営農場)が設営されると道路、倉庫、工場を建設するのに石材が必要になり手近な積石塚から石材が大量に運び出された。

キンメリオイとスキタイの西アジア侵入ルート

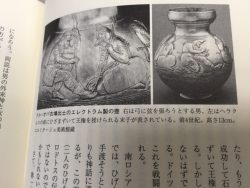

右手に弓を張ろうとする男、左にヘラクレスにひざまづいて王権を授けられる末子。スキタイの起源神話。

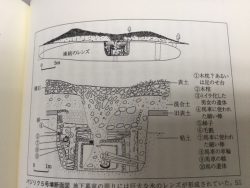

パジリク5号墳断面図。巨大な氷のレンズが形成されていた。凍結し空気に触れないことによって有機質の遺物がよく残る。アルタイ北部(カザフスタン)

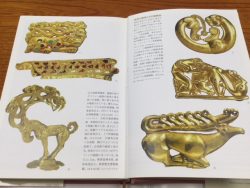

草原の覇者の装飾品。前脚後ろ脚を前後から折り曲げている。慣れ親しんだ動物や空想上の合成獣グリフィンなどがモチーフに使われる。

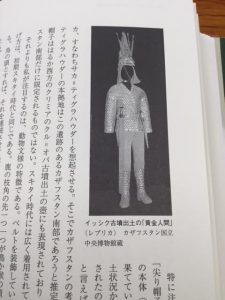

「黄金人間」イッシク古墳(カザフスタン)

※写真は全て「スキタイと匈奴 遊牧の文明」林俊雄著より。

前二世紀にモンゴル高原の前新興勢力として姿を現す匈奴は常に秦、前漢、新、後漢との対抗勢力として位置づけられる。大国と肩を並べるほど軍事力は強大であった。

匈奴の王は単干(ぜんう)といいその社会は十進法からなる軍事組織をもっていた。単干の下に四王、その下に左右大将、左右大都尉、左右大当戸、左右骨都候がいて計二十四長がいた。

単干は毎朝テントを出ると、日の出を拝み、夕方には月を拝む。座るときは左をたっとび北を向く。日は戊(つちのえ)と己(つちのと)をたっとぶ。十干(じゅっかん)で五番目と六番目にあたるので、五と六を吉日とする。

祭祀は毎年正月に「諸長が単干の庭に小会」。五月には「龍城に集まって大会し、先祖・天と地・鬼神を祭る」。秋、馬肥えた頃には「たいりんに大会し、人畜の計を課校(調べるの意)する」。

刑法は簡単で厳格な点に特徴がある。刀を一尺(22~23cm)抜けば死罪。刀は匈奴にとって神聖なもの。盗みをはたらいた者に対しては家産を没収、小さい盗みはあっ刑(くるぶしを潰す)。

重大な事を決行するときは常に月の満ち欠けに従う。月が満ちてくれば攻撃し、月が欠けてくれば退却する。戦利品はそれを奪ったものに与えられ、人間を獲得すれば奴婢にすることが出来る。戦況に従い兵士が利益になりそうだと思えばどっと集まり、逆に苦戦すると思えば一挙に雲散する。戦死者の寡婦対策として「レヴィート婚」の風習がある。父や兄が戦死するとその子や弟が継母や兄嫁を娶る。

秦、前漢、新、後漢と匈奴とは時代によって和親と侵寇の繰り返し。前漢の武帝(軍事面で大活躍をした事がうかがわれる。⇔文帝)は匈奴に対して並々ならぬ敵愾心を燃やした。時代によって策略を変えた。

①月氏(匈奴と同じく戎狄 )との同盟作戦

長騫は匈奴の西の大月氏に派遣。挟撃作戦は失敗に終わったものの長騫が持ち帰った北西部の匈奴の情勢が判るようになり、反攻作戦に大いに影響を与えた。

②おびき出し作戦

匈奴の王単干を奸計によりおびき出したが、すんでのところで単干の直感(野に家畜は見られるが牧人の姿が全く見えない)が働き脱出した。

③正攻法作戦

財力を蓄えた漢は満を持して衛青(えいせい)等四人の将軍に大軍をつけて正面衝突を繰り返す。一進一退を繰り返すが徐々に漢の優勢になる。衛青とその甥霍去病(かくきょへい)将軍等の活躍により漢の領土は黄河の北まで拡大。

・・・漢は「動く敵との闘争」は果てしないものと感じ、徐々に河西と西域の国々と同盟を結び取り込み大規模な植民を行いながら匈奴を追い込む。

匈奴の面白いところは匈奴に送り込まれた長騫など漢人を度胸がよければ妻まで与えて自軍に引き立てようとした。場合によってはさらってきて自軍の武人に取り立てようとした。再三そのような話が出てくる。このような話の中から前述の中島敦の名作「李陵」も出てくる。李陵は歩兵五千を従えて作戦に出るが匈奴の捕虜となる。李陵は降伏するふりをして単干(ぜんう)と差し違える覚悟だった。その覚悟をみた単干は李陵を気に入り、娘を娶せ、右校王という名を与えた。このときの李陵の心の葛藤が中島敦の名作「李陵」の主題になっている。

漢の西域回廊での作戦で楼蘭が落ちた。井上靖の名著「楼蘭」もここから生まれた。

後に匈奴は二つに分裂し親漢の匈奴が呼漢邪。ここへ漢室から嫁いでいったのがかの王昭君。数奇な生涯は様々な詩文に歌われたそうです・・・。

・・・何れにしてもユーラシア大陸の騎馬民族の大きな動きは歴史への興味とロマンをそそります。

自分の読んできた歴史の書物が西から東へ徐々に向かっています。

最後に・・・・不思議な歌唱法ホーミー(モンゴル国西部、中国ウイグル自治区に伝わる歌唱法。喉をふるわせて低音と高音を同時にだす。)・・・不思議な気分になります。