今年は節分が1日早く、従って立春も1日早い。

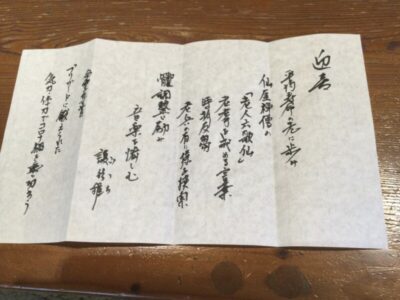

恒例の「立春大吉」お札書き。

早朝に起き、墨をすり筆をとる。

数十枚書き自宅や会社に貼る。

社員も慣れたもので手伝ってくれる。

「・・・『社長コピーしとってんかなあ?』というてましたで・・・w」

「・・・・・・。。」

慣れれば1時間半もあればかける。

春が来た気分になる。

以前四国から来られた建設会社の社長さんが弊社から帰られる時に玄関扉の上にお札が貼ってあり、

「まじないですか(;゚Д゚)」

と大層驚かれた事がある。。

硯箱セットに「倭漢朗詠抄」(和漢朗詠集)が習字のお手本として入っていた。

あしびきのやまどりのをのしだりおのながながしよをひとりかもねむ 人丸

丁度、松岡正剛氏の「日本文化の核心 ジャパンスタイルを読み解く」や「日本という方法 おもかげの国 うつろいの国」を読んでいたために思わずこのお手本を興味深く手にとりました。

著者は日本の文化を理解するうえで「稲作・鉄・漢字」の到来は原始古代の日本への大きな三つの「黒船の到来」と捉えています。

後述しますが、「和漢朗詠集」は「和漢の境をまたぐ」上での日本のエポックメーキングな事象を表します。

「稲作・鉄・漢字」の到来は、ほぼ同時期にやってきました。(稲作は約3000年前の縄文時代後期、鉄は紀元前4世紀~前3世紀、漢字は紀元4世紀と少し遅れるが・・)

話が長くなるので「稲作・鉄」は割愛して「漢字の到来」について記します。

それまで日本人は口伝、オラル・コミュニケーションでした。

一万二千年前からはじまる縄文社会には「縄文語」というべき言葉によるコミュニケーションがありました。文字はなくもっぱら「原日本語」ともいうべき話し言葉によるコミュニケーションでした。

縄文時代後期には人々は協業や分業を始めます。共同墓地、環状列石(ストーンサークル)が登場し、呪術用具がさかんに作られました。縄文晩期になると人々は身体に文身(ぶんしん)を施し体や顔を飾りたてた。文身とはイレズミの事。「文」とはアヤをつけるという意味です。縄文の文様や模様、つまり「文」(あや)が重要な意味を持ちます。

日本人が漢字に初めて遭遇したのは、筑前国(福岡県北西部)の志賀島(しかのしま)から出土した「漢委奴国王」(かんのわのなのこくおう)という金印や銅鏡に刻印された呪文のような漢字群です。当時中国はグローバルスタンダードの機軸国故素直に未知のプロトコル(外交儀礼)を取り入れました。(華夷秩序というらしい・・。)

その過程の中で当時一万若しくは二万種類あった漢字を日本人は自分たちのオラル・コミュニケーションの発話性に合わせて読み下してしまいました。日本歴史上の最初で最大の文明的的事件でした。ただ輸入したのではなく、劇的な方法で編集しました。

その後日本の中で中国語学習の大きなムーブメントが起きました。(奈良朝から平安初期の遣唐使船の大きな目的は仏教経典を輸入することでした。平安末期の平家は宋学の本を日本に持ち帰りました。室町時代の官貿易、倭寇貿易も同じでした。日本人は思想書を読むのが大好きでした💕※)百済からの使者たちが「千字文」「論語」などを教える者と共にもってきた。天武天皇の時代(681年)に「帝紀」(すめろきのひつき)や「旧辞」(ふること)を編纂されました。稗田阿礼(ひえだのあれい)がこれを日本語として誦習し半ば暗誦しました。

ついで和同4年(711年)、元明天皇は大安万侶(おおのやすまろ)に命じて「古事記」を著作させました。目的は「邦家(みかど)の経緯(たてぬき)、王化(おもぶけ)の鴻基(おおもとい)」を表すためです。大安万侶は稗田阿礼に口述させ漢字4万6027文字で「古事記」を仕上げたました。表記に前代未聞の施しをしました。漢字を音読みと訓読みに自在に変えて、音読みにはのちの万葉仮名にあたる使用法を芽生えさせました。

たとえば「大」は中国語で「ダィ」と発音していたので近似音で「ダイ」としました。しかし日本人は「大」を自分たちの古来の言葉であった「おお」「おおし」「おおき」などの訓読みもするようになり、音読み、訓読みを平然と使い分けるようになっていきました。「生」はショウ(一生)ともセイ(生活)ともキ(生蕎麦)とも読み、かつ「いきる」「うまれる」「なま」(生ビール)とも読みました。驚くべきことでした。

そして日本独自の「仮名」の発明。万葉仮名は真仮名、真名仮名、男仮名と進化し女たちが学びつつ進化させ「女文字」として柔らかな仮名になりました。「安」は「あ」に「波」は「は」に「呂」は「ろ」になりました。「漢字仮名まじり文」の発明です。誠に大胆で、かつ繊細なジャパン・フィルターが作動しました。

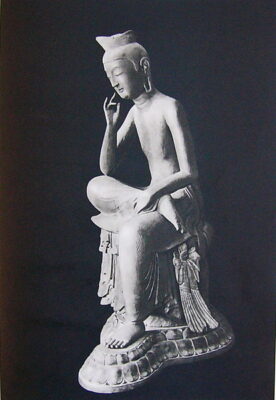

当時は日本は中国のオリジナルに倣い、学びながら、日本の自在なリミックス(複数の既存曲を編集して新たな楽曲を生み出す手法)を行うという、日本特有のグローバルスタンダードの受け入れ方は7世紀から9世紀に行われた遣唐使において顕著にあらわれました。日本は唐に使節を派遣することでグローバルスタンダードの数々の制度や文物を持ち帰り、それによって建築技術、仏像技術、造船技術をマスターしました。けれどもいつしか建築技術や仏像における積み木細工や寄木つくりなどを編み出しています。もしそうしないと日本の家屋は全てチャイニーズレストランのようになったりし、太秦広隆寺の優雅でアンニュイな弥勒菩薩像を生み出すことはなかったでしょう。

広隆寺 弥勒菩薩半跏思惟像

もちろん中国のグローバルスタンダードをそのまま使うこともあり、太極殿(朝廷の公式裁定をするところ)や禅宗建築はそれに近いです。柱は朱色など極彩色、沓(くつ)を履いたまま登壇します。朝廷は同じ敷地内に必ず紫宸殿(ししんでん)や清涼殿を併設しました。檜皮葺(ひかわぶき)の高床式、沓を脱いで上がる。「漢」と「和」が両立。「デュアル・スタンダード」が意図されました。「いったりきたりできる」「相対性」を活かすことを日本人は重視しました。

他の例で言いますと例えば禅宗は中国から伝わりました。鎌倉時代には宋西や道元は中国へ行って修業もしています。しかし日本の各地に禅寺が建つようになりますとその一角に「枯山水」(かれさんすい)という岩組や白砂の庭が出現します。竜安寺や大徳寺が有名です。中国の庭園には植物も岩も沢山ありますが、日本の禅庭は最小限の石と植栽だけで作られています。

お茶も中国からやって来ました。栄西が「喫茶養生記(きっさようじょうき)」その由来を綴っています。日本は最初それを真似ていましたが、やがて「草庵の茶」という侘び茶の風味や所作に添加していきました。その為茶室を独特の風情で作り上げました。身ひとつが出入りできるにじり口を設け、最小のサイズの床の間をしつらえました。部屋の大きさも広間から四畳半、三帖台目(だいめ)へ、更に二帖台目というふうになっていきました。中国ではこうしたことはおこらず、ここにも引き算がおこっています。侘び茶や草庵の茶に傾いた村田珠光(じゅこう)は短いながらもとても重要な「心の文(ふみ)」という覚え書きの中で、そうした心を「和漢の境をまぎらかす」と述べております。大変画期的なテーゼ(命題)でした。

「和漢の境をまたいだ」例として、紀貫之(きのつらゆき)が第二次日本語認知革命といわれるべきものを起こします。「古今和歌集」を編纂するのですがその序文に「真名序」(真名は本家=中国)と「仮名序」(本家に対して少しへりくだり=日本)という漢和両方の序文をつけました。本来同じ意を書くはずですが、真名序では中国における漢詩のルールとねらいを書き、仮名序ではそれを日本に移した時の和歌独特の変化のスタイルとねらいを書きました。「やまとうたは、人の心を種として、万(よろず)の言(こと)の葉とぞなりにける。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふことを、見るも聞くものにつけて、言ひだせるなり。」中国人の「真名序」とはかなり異なります。

貫之の実験は「土佐日記」において、更に前代未聞のものとなりました。「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとするなり」と書かれています。当時、日記は男性貴族が漢文で書くものと決まっていました。それを女も書いてみようと思ったと書いてあるが、男の貫之ですから、ここには仮想のトランスジェンダーがおこしてあります。その日記は漢文でなく仮名になっています。「土佐日記」は「和漢の境」と「男女の境」を二重にまたいだ実験でありました。

やっと和漢朗詠集について話を進めますが、著者は日本文化を読み解くうえでの重要な位置を占める私撰詞花集とみています。(古今集などは勅撰和歌集)藤原公任(ふじはらのきんとう)は娘の婚姻記念の引き出物に作成しました。平安時代の王朝文化で流行した漢詩と和歌のヒットソングを集めたベストアンソロジー・アルバム(特定のテーマについて集められた詩歌集)だとみればよいかと思います。公任は漢詩一詩に和歌三首、あるいは和歌二首に漢詩三詩などいろいろ対比させて漢詩と和歌を両方非対称に収録しました。これは「なぞらえ」という方法です。公任は紅・藍・黄・茶の薄めの唐紙に唐花紋をあしらった雲母(きら)擦りにして、名筆家でなる藤原行成(ふじはらゆきなり)の草仮名(そうがな)で仕上げました。

雲母擦り

部立ては上帖を春夏秋冬の順にしてさらに細かく、冬ならば「初冬・冬夜・歳暮・炉火・霜・雪・氷付春氷・霧・仏名」(時の移ろいを追う)。下帖はもっと自由に組み「風・雲・松・猿・故京・眺望・祝い・・」といった四十八題を並べました。最後はよくよく考えて「無常」「白」で終わらせました。最後は全てが真っ白になるよう考えられました。これをアクロバチックにも漢詩と和歌を自由に組み合わせました。

身を観ずれば岸の額に根を離れたる草

命を論ずれば江の頭に繋がざる船 (厳維)

世の中をなににたとへむ朝ぼらけこぎゆく舟のあとの白波 (満誓)

厳維の漢詩は「岸を離れる草」と「岸を離れる舟」の絵画的な比較をもって生死の哀切におよんでいるます。満誓の和歌は劇的な対比はしていません。ただただ「こぎゆく舟のあとの白波」に生死の無常を託しています。漢詩と和歌を一組の屏風や一巻の歌巻の中で対同させる。和漢による同時共鳴という試みです。アワセ・カサネ・キソイ・ソロエという方法が躍如しています。

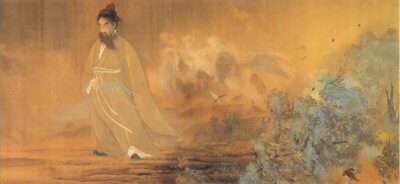

お手本を眺めていますと・・・おっと、「屈原」が出てきました。

楚の王族であった屈原は、博識の上政治的手腕も優れていたために、王に信任され要職につきます。しかし他の官僚の妬みにあい失脚、最後は長沙(湖南省)に左遷されてしまいます。王に見放された屈原は楚の未来を憂いつつ泊羅(べきら)の淵に身を投げ、失意のうちにその一生を終えました。後年その死を悼んだ里人は命日の五月五日に供養として竹筒に米を入れ、泊羅の淵に投げ込みました。ある時屈原の霊が現れ訴えました。「淵にはこう龍がすんでおり投げ込んだ供物を食べてしまう。厄除けに栴檀の葉で包み五色の糸で巻けばこう龍は食べないであろう。」それから里人は教え通り供物を作るようになったそうです。

粽(ちまき)の始まりだそうです。

屈原 横山大観作

・・何故か立春の話から漢字の伝来、端午の節句の粽(ちまき)の話になってしまいました。

長々とお付き合い頂き有難うございました。

※司馬遼太郎著「この国のかたち」から